Publicidad

Publicidad

Cuarenta años del holocausto del Palacio de Justicia: la herida que Colombia no ha cerrado

La voz del magistrado Reyes Echandía y las llamadas ignoradas del Palacio de Justicia.

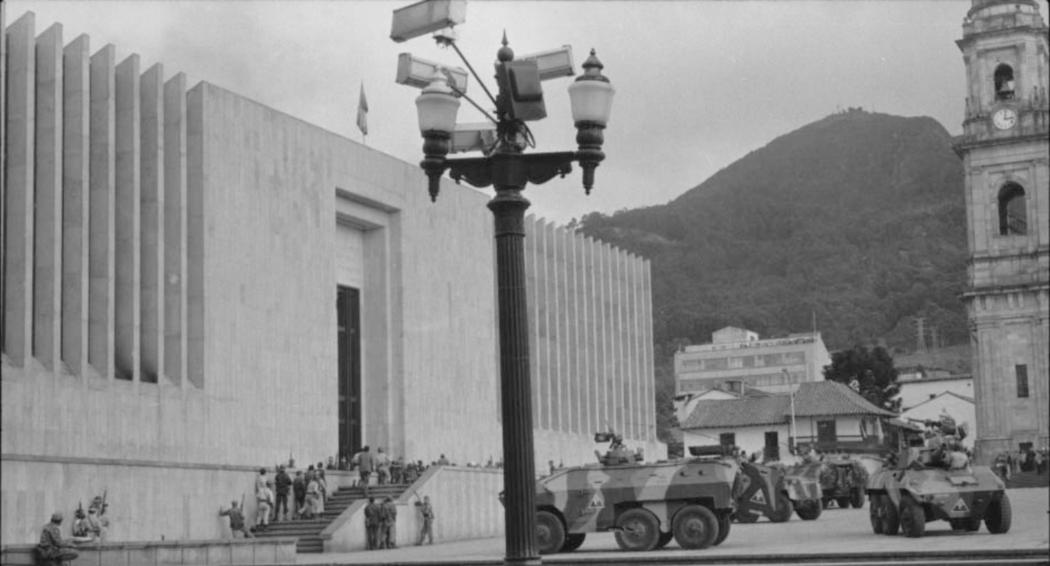

Han pasado cuarenta años desde el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando del grupo insurgente M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá, tomó como rehenes a magistrados, empleados y visitantes, y desencadenó una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de Colombia.

Durante la toma y la posterior retoma militar, más de cien personas murieron, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A cuatro décadas del hecho, las heridas siguen abiertas y las preguntas persisten.

Una jornada que cambió la historia

Eran las 11:30 de la mañana del miércoles 6 de noviembre cuando el estruendo de los disparos interrumpió la rutina judicial.

Los guerrilleros del M-19 ingresaron por el parqueadero y por la puerta principal del Palacio de Justicia. Armados y vestidos de civil, se tomaron los pisos del edificio y proclamaron el inicio de un “juicio político” al entonces presidente de la República, Belisario Betancur.

En cuestión de minutos, el corazón del poder judicial colombiano se convirtió en escenario de guerra. Desde el interior, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, llamó por radio al Gobierno para pedir el cese del fuego. “Estamos aquí, con varios magistrados… pero es indispensable que cese el fuego inmediatamente”, alcanzó a decir en un mensaje transmitido por Caracol Radio. Su llamado nunca fue escuchado.

La retoma y el incendio

La respuesta del Estado fue inmediata. Tropas del Ejército y unidades de la Policía rodearon el edificio e iniciaron la retoma militar.

Tanques y blindados irrumpieron en la Plaza de Bolívar mientras los francotiradores se apostaban en los techos. Horas después, un incendio de grandes proporciones consumió buena parte del Palacio. El fuego, cuyas causas nunca se establecieron con certeza, devoró expedientes, cuerpos y pruebas.

Entre las víctimas se encontraba la magistrada caldense Fanny González Franco, primera mujer en ocupar un asiento en la Corte Suprema, quien, según recordaron sus allegados, había dicho que prefería “morir con dignidad antes que renunciar a la justicia”.

Las llamas no solo destruyeron el edificio, sino que simbolizaron la incineración de la memoria institucional del país. En la madrugada del 7 de noviembre, el Ejército logró recuperar el control del Palacio, pero el saldo fue devastador: 98 muertos, 11 desaparecidos y una Corte Suprema prácticamente aniquilada.

El informe de la Comisión de la Verdad

En 2005, la Corte Suprema de Justicia creó una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos.

El organismo fue presidido por el exmagistrado Nilson Pinilla y publicó su informe final en 2010. El documento, de 489 páginas, concluyó que tanto la guerrilla del M-19 como las Fuerzas Armadas incurrieron en graves violaciones al derecho internacional humanitario.

“La tragedia del Palacio de Justicia —señaló la Comisión— es el resultado de una cadena de errores, omisiones y abusos cometidos por todos los actores”.

El informe atribuyó al Estado colombiano responsabilidad por el uso desproporcionado de la fuerza, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de personas que salieron con vida del edificio.

Entre los desaparecidos figuran empleados de la cafetería, visitantes y civiles que fueron vistos con vida tras la retoma y luego desaparecieron bajo custodia militar.

La Comisión también reiteró que, por su gravedad, esos hechos no son amnistiables y constituyen delitos de lesa humanidad.

Voces de las víctimas y búsqueda de justicia

Cuatro décadas después, los familiares de las víctimas insisten en que el país aún no conoce toda la verdad. Uno de los más firmes ha sido el jurista J. Mauricio Gaona Bejarano, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma.

“El 6 y 7 de noviembre de 1985 se asesinó la justicia, se asesinó la verdad, se asesinó la historia”, ha dicho.

Gaona ha sostenido que su padre murió a manos del M-19 tras negarse a servir de escudo humano, y cuestiona los intentos de reinterpretar el suceso bajo ópticas políticas.

En varias entrevistas, ha advertido que las pruebas judiciales y forenses deben prevalecer sobre los discursos ideológicos.

Otra voz clave en la búsqueda de justicia ha sido la del exministro Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero.

Él ha señalado que, aunque la responsabilidad del M-19 es indiscutible, el Estado también debe rendir cuentas por las desapariciones y ejecuciones. “Aquí hubo un acto terrorista y una respuesta estatal desproporcionada”, afirmó en declaraciones a medios nacionales.

La versión de alias “Popeye” y la sombra del narcotráfico

En los años posteriores, nuevas versiones reabrieron el debate sobre quién financió la toma. Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, exjefe de sicarios del Cartel de Medellín, declaró que Pablo Escobar habría entregado dos millones de dólares al M-19 para ejecutar la operación y destruir los expedientes de extradición contra narcotraficantes.

Según su relato, Escobar entregó armas y dinero a los insurgentes a cambio de ese objetivo. Sin embargo, la Comisión de la Verdad indicó que, si bien esa hipótesis era plausible, no existían pruebas concluyentes que demostraran una orden directa del narcotraficante.

Otros testigos, como Carlos Lehder, negaron la versión de Popeye y la calificaron como un mito repetido para alimentar el morbo mediático.

La justicia y la memoria

El caso del Palacio de Justicia marcó un antes y un después en la jurisprudencia colombiana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable por las desapariciones forzadas y la falta de investigación, y ordenó medidas de reparación integral.

En el ámbito interno, varias sentencias judiciales han reiterado que los crímenes cometidos durante la toma y la retoma no son amnistiables ni prescriben con el tiempo.

A pesar de los procesos, muchas familias siguen sin conocer el paradero de sus seres queridos. El Centro Nacional de Memoria Histórica mantiene abierta una línea de investigación sobre las víctimas y cada año organiza actos simbólicos en la Plaza de Bolívar para honrar su memoria.

Cuatro décadas después: entre la verdad y la impunidad

La conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia llega en medio de debates sobre la memoria, la justicia y la responsabilidad histórica. El episodio sigue dividiendo opiniones, pero también une a un país que reconoce que ese noviembre de 1985 marcó la ruptura de la confianza en las instituciones.

El edificio reconstruido, sede actual de la Corte Suprema, se levanta hoy como un símbolo de resistencia. Sin embargo, el eco de las llamadas no atendidas, los cuerpos calcinados y los nombres ausentes persisten como recordatorio de que la verdad, aunque tardía, sigue siendo un deber.

Como lo escribió la Comisión de la Verdad en su informe: “El Palacio ardió durante dos días, pero su fuego moral aún no se ha extinguido. Mientras haya desaparecidos sin respuesta, Colombia seguirá siendo una nación en deuda con su justicia”.

Otras noticias

Etiquetas